特許庁がIP5(日本、韓国、米国、中国、欧州連合)に出願された、人工知能技術が適用されたロボット関連特許出願計5,525件を分析した結果、2012年には20件にとどまっていた出願件数が、その後10年間(2012年~2021年)で年平均58.5%ずつ増加し、2021年には1,260件に達していることが分かった。

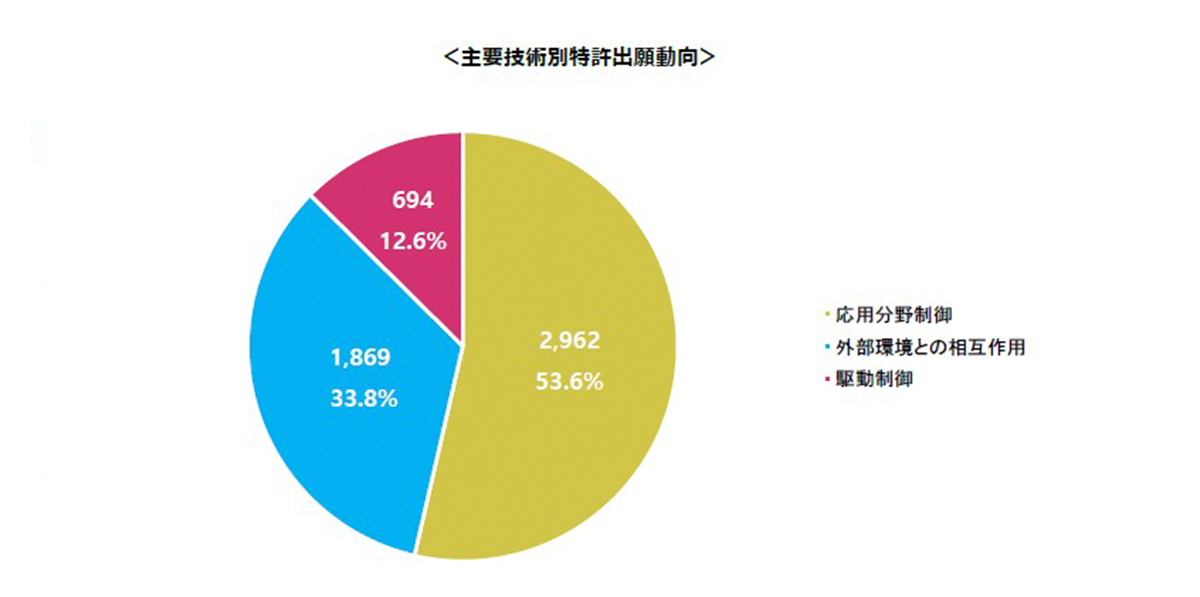

関連特許出願に適用された人工知能技術を分析した結果、教育、エンターテインメント、医療等の多様な分野にロボットを適用した応用分野制御技術が53.6%(2,962件)で最も多かった。ロボットが物体を認識し操作する外部環境との相互作用技術が33.8%(1,869件)、学習によりロボットの動きを制御する駆動制御技術が12.6%(694件)を占めた。

出願人の国籍は、中国が60.0%(3,313件)で1位、韓国が24.7%(1,367件)で2位、米国が8.1%(46件)で3位だった。年平均増加率をみると、中国が59.7%で1位であり、韓国が53.4%で2位につけた。

主要出願人としては、韓国のLG電子(18.8%、1,038件)が1位、日本のFANUC(1.8%、97件)が2位、中国の華南師範大学(1.5%、83件)が3位を占めた。LG電子は掃除ロボット、サービスロボット、物流ロボットに物体認識と音声認識のための人工知能技術を採用して国内外で積極的に権利化を行っていることが分かった。また、韓国のサムスン電子が8位(0.7%、41件)につけ、人工知能ロボット分野で韓国企業の成長可能性を示した。主要出願人TOP10は下表の通りである。

特許庁によると、中国の出願はほとんど自国に限られており、テスラのようなグローバルビッグテック企業の特許出願はこれまでのところ相対的に少ない。したがって、人工知能ロボットと関連したコア技術、すなわち、物体認識、物体操作、マルチモーダルインターフェースのようなロボットと外部環境との相互作用に関連した人工知能技術、そしてロボットの駆動に関連した学習及び制御技術を中心に特許権利化を積極的に推進すれば、持続的な成長が予想される人工知能ロボット分野で特許権を先占する良い機会となるものと思われる。